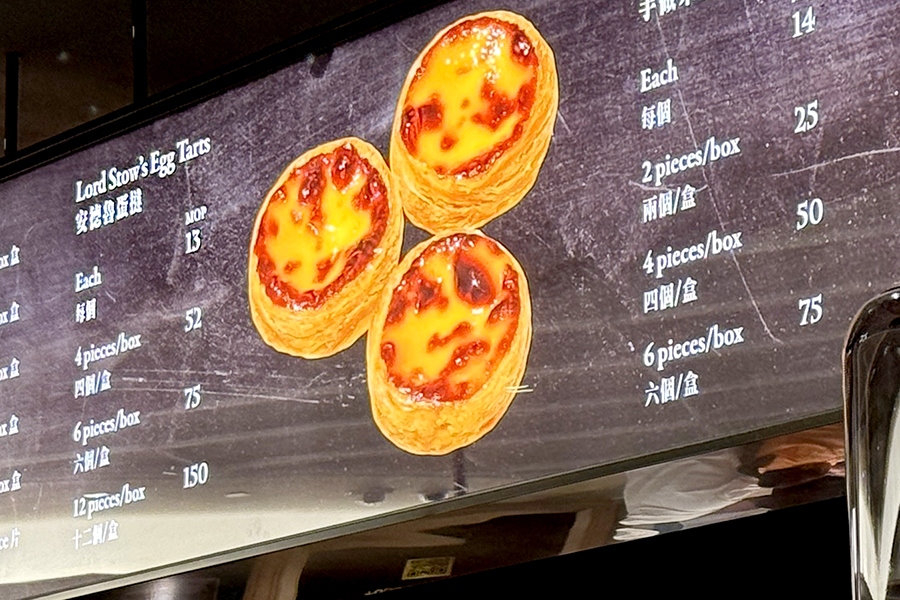

【鳴家】田祥平:到了這里,,必須吃一只蛋撻

2025-03-10 10:03:52 聽新聞

去到美食集中營澳門,,必吃榜一定有葡式蛋撻。

以前傻傻的分不清“中式蛋撻”和“葡式蛋撻”,,以為澳門的蛋撻就是一個樣,。

澳門蛋撻的歷史應該是從上個世紀初開始,廣東早茶文化里有“一盅兩件”的傳統(tǒng),,“一盅”是指一壺茶,;“兩件”是指兩籠(碟)點心。點心里就有蛋撻,,這里的蛋撻是“中式蛋撻”,。

“中式蛋撻”的酥皮分“牛油酥皮”和“千層酥皮”,前者類似曲奇餅干,,后者是傳統(tǒng)中式點心技藝,,需手工反復折疊搟壓,層層相貼又層層分明,。內餡都以雞蛋,、牛奶和少量糖調制,主要突出蛋奶原味,,口感清淡滑嫩,。

葡萄牙傳統(tǒng)蛋撻發(fā)源自19世紀里斯本的修道院,后成為葡萄牙國民甜點,。澳門曾作為葡萄牙的殖民地,,葡萄牙餐飲文化很早就進入了澳門,一些葡萄牙餐廳也會提供蛋撻,,當然是傳統(tǒng)的葡萄牙蛋撻,。上個世紀80年代喜愛烘焙的英國藥劑師安德魯·史斗移居澳門,對葡萄牙傳統(tǒng)點心產生濃厚興趣,,尤其是對源自里斯本貝倫區(qū)的葡式蛋撻情有獨鐘,,1989年他在澳門路環(huán)島開設首家餅店,取名為“安德魯餅店”,以提供改良后的葡萄牙蛋撻而聞名遐邇,。安德魯在傳統(tǒng)葡式蛋撻的基礎上進行了改良和創(chuàng)新,,他用英式糕點的酥皮工藝替代傳統(tǒng)撻皮的做法,并減少糖分來調整甜度,,使蛋奶餡更順滑,,表面通過高溫烘烤形成標志性焦糖化斑塊,所有的改良和變化更符合亞洲人的口味,。在澳門從市政文獻到飲食文化研究均將安德魯·史斗視為葡式蛋撻本地化的開創(chuàng)者,。

讓澳門的葡式蛋撻更有名氣和在更大范圍內的推廣得益于安德魯·史斗的婚姻。上世紀九十年代與他分道揚鑣的妻子瑪嘉烈·史斗創(chuàng)立了“瑪嘉烈蛋撻店”,,來自于“安德魯餅店”的她把瑪嘉烈蛋撻的特許經營權授予其他餐飲店,經典的操作是瑪嘉烈將蛋撻配方授權給了肯德基(KFC),,從2004年起肯德基在亞洲多國推出葡式蛋撻,,極大地提升了澳門葡式蛋撻的名聲,并推動了澳門葡式蛋撻的全球化傳播,。

我到達澳門時還沒有到酒店辦理入住的時間,,把行李箱寄放在前臺,第一時間就去了安德魯餅店買了一只還有些燙手又燙口剛出爐的蛋撻,。他的蛋撻不愧為澳門的美食名片,,酥脆外皮有層次分明的面香、油香和焦香,,內餡口感飽滿絲滑,,蛋奶味細膩,甜度恰到好處,,一切都是那么的美好而可口,,內餡表面被烘焙出的深棕色斑塊,像極了“葡式蛋撻”的胎記,,引誘你不能忍住一口又一口,,俄頃,一個蛋撻就只剩包裝紙袋了,。酥脆焦香的外皮與綿密香濃的內餡完美結合,,也讓人直觀地感受到澳門中西文化交融的特色。

“中式蛋撻”在澳門本地美食中始終占據重要的地位,,是市井生活的經典味道,,以質樸的風味連接著幾代澳門人的味覺記憶,也是澳門煙火氣的縮影,。這次行程沒有體驗到走進一家當地餅店,,配一杯絲襪奶茶,品嘗低調卻溫暖的嶺南滋味,,有些遺憾,,但也為下次再來澳門留足了理由,。

一只讓人心心念念的澳門“葡式蛋撻”,離不開安德魯對烘焙的熱愛,、繼承和創(chuàng)新,;離不開瑪嘉烈對蛋撻的執(zhí)拗和膽識;也離不開“安德魯餅店”和“瑪嘉烈蛋撻店”的競爭,;更離不開澳門對美食的豁達和包容,。這枚直徑不過七厘米的點心,竟盛得下整座城的記憶與期許——在傳統(tǒng)與現代的夾縫里,,在東方與西方的交匯處,,澳門正以獨有的廚藝,將世界的各種滋味不斷融合料理,。

如果現在還沒有時機去澳門品嘗蛋撻,,就近去肯德基(KFC)點一只“葡式蛋撻”,也能解饞,。

責任編輯:劉思利

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務協(xié)議

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務協(xié)議