【鳴家】張涌:為鄉(xiāng)愁,架一座致遠(yuǎn)橋

2020-05-31 07:00:00 聽新聞

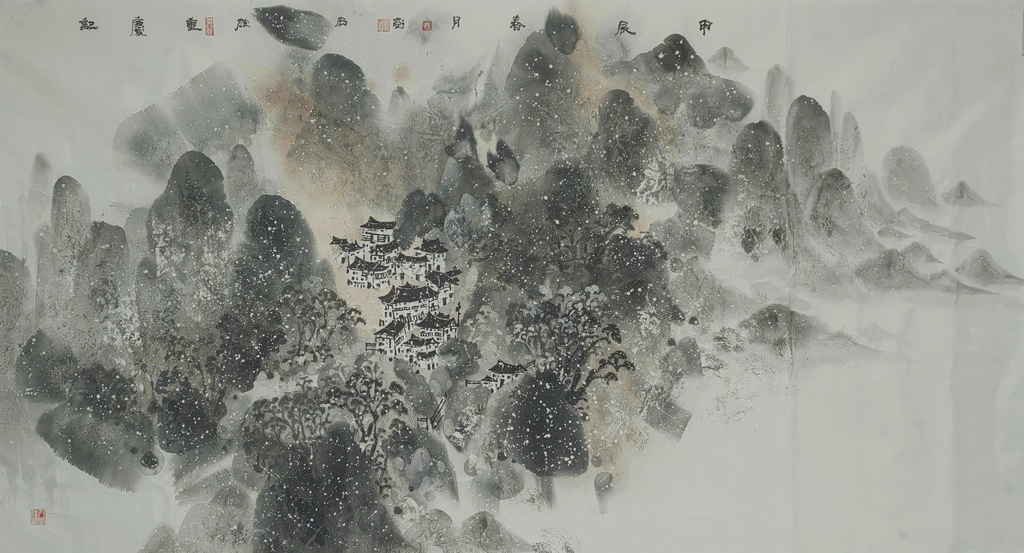

涪陵馬武,,一個(gè)座落在800米山脊上的山區(qū)小鎮(zhèn),。

馬武很陽剛。來自南陽的東漢中興名將馬武領(lǐng)兵在此駐扎屯田,。他橫刀立馬,,耀武揚(yáng)威,矯健的身姿成為2000年后馬武場(chǎng)的人文地標(biāo),。

馬武很斯文,。一個(gè)人口不過4萬、距離涪陵城20多公里的鄉(xiāng)場(chǎng),,有馬武將軍陳列館,、農(nóng)耕博物館,,還有與下里巴人似乎風(fēng)馬牛不相及的古今散文陳列館,。

馬武多石橋,石拱橋,、石柱橋,、石墩橋、石板橋,,宋代的,、明代的,、清代的、民國(guó)的,,不一而足,。閱盡800年滄海桑田的碑記橋摘取了重慶現(xiàn)存最古老的、最大石拱橋的桂冠,。風(fēng)姿綽約的廣慈橋自明代崇禎年間以來即安臥小溪上,,靜看逝者如斯。有點(diǎn)年頭有點(diǎn)“姿色”的還有平灘橋,、通濟(jì)橋,、象鼻橋、清水橋......一座石橋是一首抒情小詩,,一座石橋是一個(gè)記憶符號(hào),。能夠望山見水的小石橋、曾經(jīng)“走過,、玩過,、釣過、悲過,、喜過”的小石橋勾起了一個(gè)馬武地方官員的鄉(xiāng)愁,。

是的,這是一個(gè)叫何龍飛的官員,、馬武鎮(zhèn)黨委宣傳委員,,一個(gè)有擔(dān)當(dāng)有情調(diào)的鐘愛文學(xué)的官員。今天的中國(guó)官場(chǎng),,很多曾經(jīng)有才情有文彩的官員,,走上仕途,便畏于文途,??上驳氖牵隈R武,,像何龍飛那樣不畏文途的,、有情懷有鄉(xiāng)愁的官員很多。正是在他們的推動(dòng)下,,馬武第一個(gè)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建了全國(guó)散文創(chuàng)作基地,。馬武本鎮(zhèn)的文聯(lián)、作協(xié)等文化機(jī)構(gòu)早已成立,,鎮(zhèn)黨委書記,、鎮(zhèn)長(zhǎng)、人大主任等都擔(dān)任著顧問或?qū)嶋H職務(wù)。韓愈有詩曰:“文人得其職,,文道當(dāng)大行,。”信哉斯言,!文道既張,,從者蔚然。從鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)到普通干部,,不少人在工作之余躬耕文苑,,寫馬武、寫涪陵,、寫行走天下的見聞和感悟,。何龍飛筆下的故鄉(xiāng)小橋很溫婉,徐穎玲筆下的色達(dá)很神秘,。他們坦然無畏,、恣意抒寫。有意無意間,,他們與古代讀書人“以文化人”的傳統(tǒng)一脈相承,。

古代不乏“采菊東籬下”的高隱之士,但更有亦仕亦文的粉本,。流傳至今的鉅制佳篇,,其實(shí)很多都出自官員之手。詩文可能使他們罹禍,,但更給中國(guó)文化以瑰麗色彩,。為官之余,筆耕不輟,,文以載道,,以文化人,這正是他們“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學(xué),為萬世開太平”的擔(dān)當(dāng),。既為天地立心,,何畏之有?

果然有,,那當(dāng)是另一種畏懼,。這一點(diǎn),我相信涪陵人最有會(huì)心,。我記得涪陵長(zhǎng)江北岸,、北巖書院旁邊,,有宋代易學(xué)家,、理學(xué)家程頤弟子尹焞讀書的三畏齋?!叭贰闭Z出《論語·季氏》:“君子有三畏:畏天命,、畏大人,、畏圣人之言?!边@是孔夫子之畏,,是讀書人的敬畏??墒钱?dāng)下一些行走仕途者流,,他們所畏,乃是猥瑣,,是患得患失,。猥瑣畏懼葬送了幾多真情和美文,也葬送了文化擔(dān)當(dāng),。而這種擔(dān)當(dāng),,是當(dāng)今中國(guó)農(nóng)村所迫切需要的。農(nóng)村在發(fā)展,,農(nóng)民要文化,,僅有糧食是不夠的。這讓我想起了詩人王海桑的一句話:沒有糧食,,我不能活,;沒有詩歌,我不愿活,。

馬武雖然是小鄉(xiāng)鎮(zhèn),,但經(jīng)濟(jì)實(shí)力已經(jīng)不可小覷,去年GDP達(dá)到12.8億,,躋身涪陵區(qū)前十位,。老百姓不愁糧食了,解決溫飽了,。他們幸福感似乎已經(jīng)寫在3月梨花節(jié)的踏歌聲中,,寫在7月采果節(jié)的秧歌舞上。但毋庸諱言,,它和大多數(shù)中國(guó)農(nóng)村甚至城鎮(zhèn)一樣,,還不乏空虛、浮躁,、淺薄甚至戾氣,;還面臨發(fā)展后的“王石命題”:讓靈魂跟上腳步。而要破解此題,,唯有崇文致遠(yuǎn),;唯有在心中,,架一座致遠(yuǎn)橋。

巧合的是,,馬武外壩村就有一座修建于清光緒年間的致遠(yuǎn)橋,。據(jù)說這座百余年歷史的小橋取自人名。我的思緒卻又作了時(shí)空的穿越,。我記得程頤被貶涪陵,,身窮而道通。謫遷戎州安置的黃庭堅(jiān)得知程頤在北巖講學(xué)注《易》,,于是前往拜會(huì),。兩個(gè)文化巨擘把酒臨江,談詩文,,涉易理,,道世風(fēng),話滄桑,。臨行前,,黃庭堅(jiān)取《易》中“鉤深致遠(yuǎn)”句,為程頤講學(xué)注《易》處題寫匾名“鉤深堂”,。

“鉤深致遠(yuǎn)”,,我不知道這是冥冥中的暗示,還是人文傳燈在馬武的接續(xù),。我們不一定,、也一定不可能像伊川先生和山谷道人那樣學(xué)術(shù)、那樣廣博精深,,但我們應(yīng)當(dāng)站在致遠(yuǎn)橋上,,回望先賢,從心靈上寧靜致遠(yuǎn),,向美麗鄉(xiāng)村漸行漸近,。

我們的鄉(xiāng)村本是寧靜的、醇厚的,。從某種意義上說,,傳統(tǒng)文化的根基源自鄉(xiāng)村,幾千年的文脈傳遞在鄉(xiāng)村,。這其間,,作為傳統(tǒng)文化脊梁的鄉(xiāng)紳功不可沒。然而時(shí)移世易,,鄉(xiāng)紳寂滅,,鄉(xiāng)村和傳統(tǒng)文化之間出現(xiàn)了斷橋。不但如此,,前些年,,那個(gè)畸形口號(hào)“文化搭臺(tái),、經(jīng)濟(jì)唱戲”暢行天下時(shí),文化更成了可有可無的花瓶,,成了曖昧尷尬的小三,。

今天的馬武所為,乃是回歸人文正途:經(jīng)濟(jì)搭橋,,文化唱戲;乃是在人們的心靈間,、在古今間,、在鄉(xiāng)村間架起了一座文化的致遠(yuǎn)橋。馬武古今散文館序言說得好:“在鄉(xiāng)村開一扇窗,,點(diǎn)一盞燈,;以文化人,以詩壯魂,?!?/span>

那么,開窗點(diǎn)燈的人呢,?當(dāng)然是新鄉(xiāng)賢,,是像何龍飛這樣的新鄉(xiāng)賢。當(dāng)新鄉(xiāng)賢從少到多,、從擔(dān)當(dāng)?shù)墓賳T延展到有德望的村民,、從有識(shí)見的教師延展到有操守的商人的時(shí)候,當(dāng)新鄉(xiāng)賢們接過“耕讀傳家久,、詩書濟(jì)世長(zhǎng)”的人文傳燈的時(shí)候,,我們何愁文脈不繼,何慮鄉(xiāng)愁湮滅,,何懼鄉(xiāng)村不美,?

圖片來源:視覺中國(guó)

推薦閱讀:

責(zé)任編輯:

發(fā)言請(qǐng)遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議

發(fā)言請(qǐng)遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議