文化中國行|聚焦重慶“國寶”,!千年漢碑背后有怎樣的故事,?專家深度解讀

2025-03-25 11:03:01 來源: 第1眼TV-華龍網(wǎng)

第1眼TV-華龍網(wǎng)訊(曹妤)近日,由中央廣播電視總臺聯(lián)合中國書法家協(xié)會推出的大型文化節(jié)目《中國書法大會》(第二季)開播,,在第一期節(jié)目中,,重慶中國三峽博物館的兩件石碑藏品驚艷亮相,分別是東漢熹平石經(jīng)和東漢巴郡朐忍令景云石碑,。

這兩件藏品背后有怎樣的故事,?重慶中國三峽博物館研究部館員張倫敦做了深度解讀,。

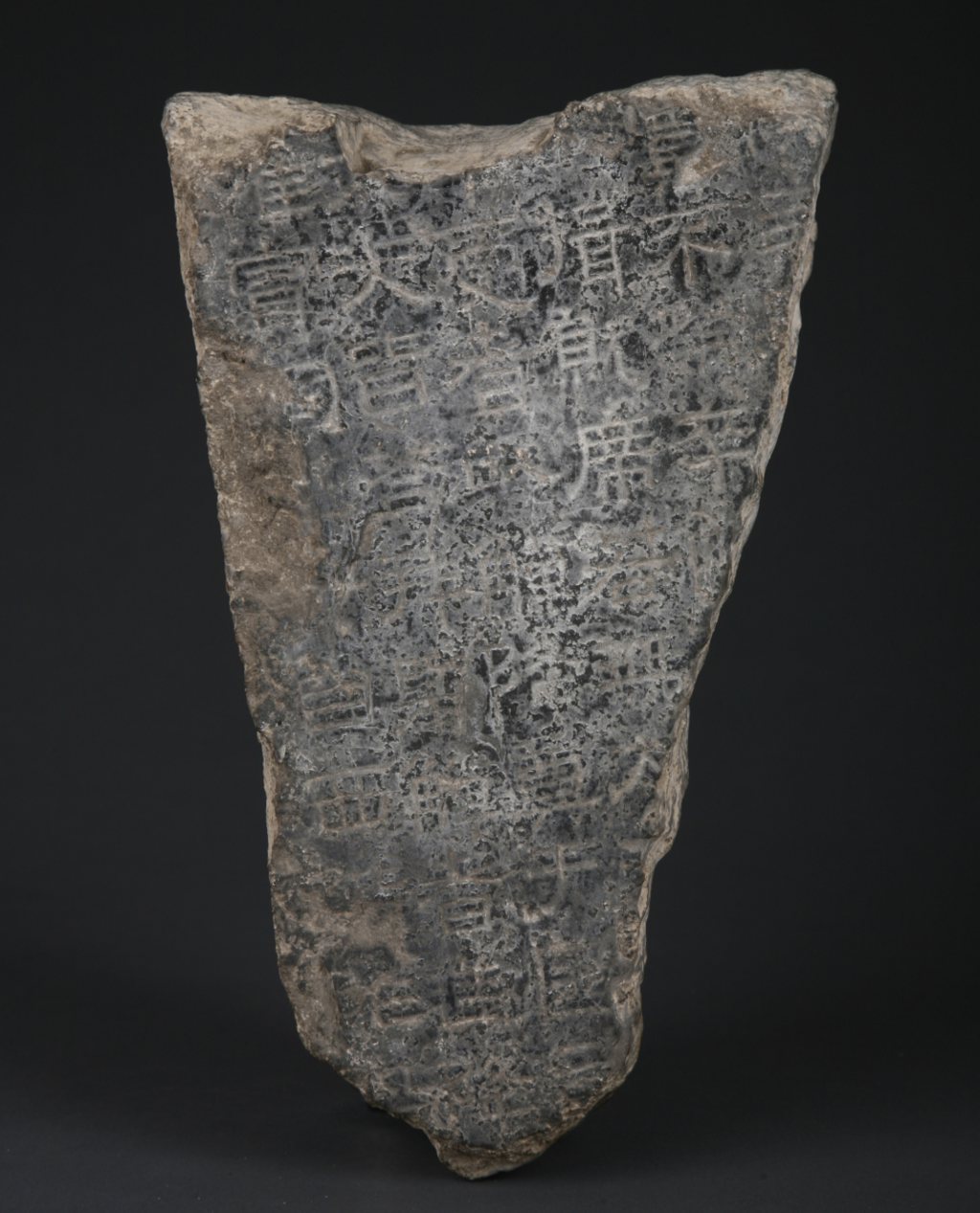

東漢熹平石經(jīng)

刻在石頭上的官方“教科書”

東漢熹平《儀禮》石經(jīng)殘石,、《易經(jīng)》石經(jīng)殘石,,收藏于重慶中國三峽博物館,展出于一樓《貞石千秋》展第一單元,。

據(jù)介紹,,東漢熹平石經(jīng)刻于漢熹平四年(175年)至漢光和六年(183年),主持者為議郎蔡邕,。原石共46座,,選定《周易》《尚書》《詩經(jīng)》《禮記》《春秋》《公羊傳》《論語》七部儒家經(jīng)典正本,由隸書書寫,。

熹平石經(jīng)到底是什么樣的碑刻?重慶中國三峽博物館研究部館員張倫敦解釋說:“簡單來說,,熹平石經(jīng)是中國歷史上最早刻于石碑的儒家經(jīng)典官方定本,在中國教育史及書法史上具有重要意義,?!?br>為什么當(dāng)時官方要把儒家經(jīng)典刻于石經(jīng)之上?張倫敦做出解釋,。

“漢代書寫以簡牘,、帛書作為傳播媒介,并不像紙張這樣便于流通,,加之經(jīng)歷焚書坑儒后大量文獻(xiàn)殘缺,。于是,,東漢官方向社會收集失傳已久的儒家文獻(xiàn),,才讓部分文獻(xiàn)在漢代重現(xiàn)。當(dāng)時社會上出現(xiàn)了對于儒家經(jīng)典字詞的不同解釋,,這也導(dǎo)致了認(rèn)知差異,,官方為了統(tǒng)一認(rèn)知,就將儒家經(jīng)典的官方定義刻在熹平石經(jīng)之上,。

換句話說,,這46通石碑上記錄的七部儒學(xué)經(jīng)典,是訂正內(nèi)容后,,東漢官方最高學(xué)府對外公布的唯一標(biāo)準(zhǔn)教科書,,是讀書人傳抄、學(xué)習(xí)的唯一依據(jù),。

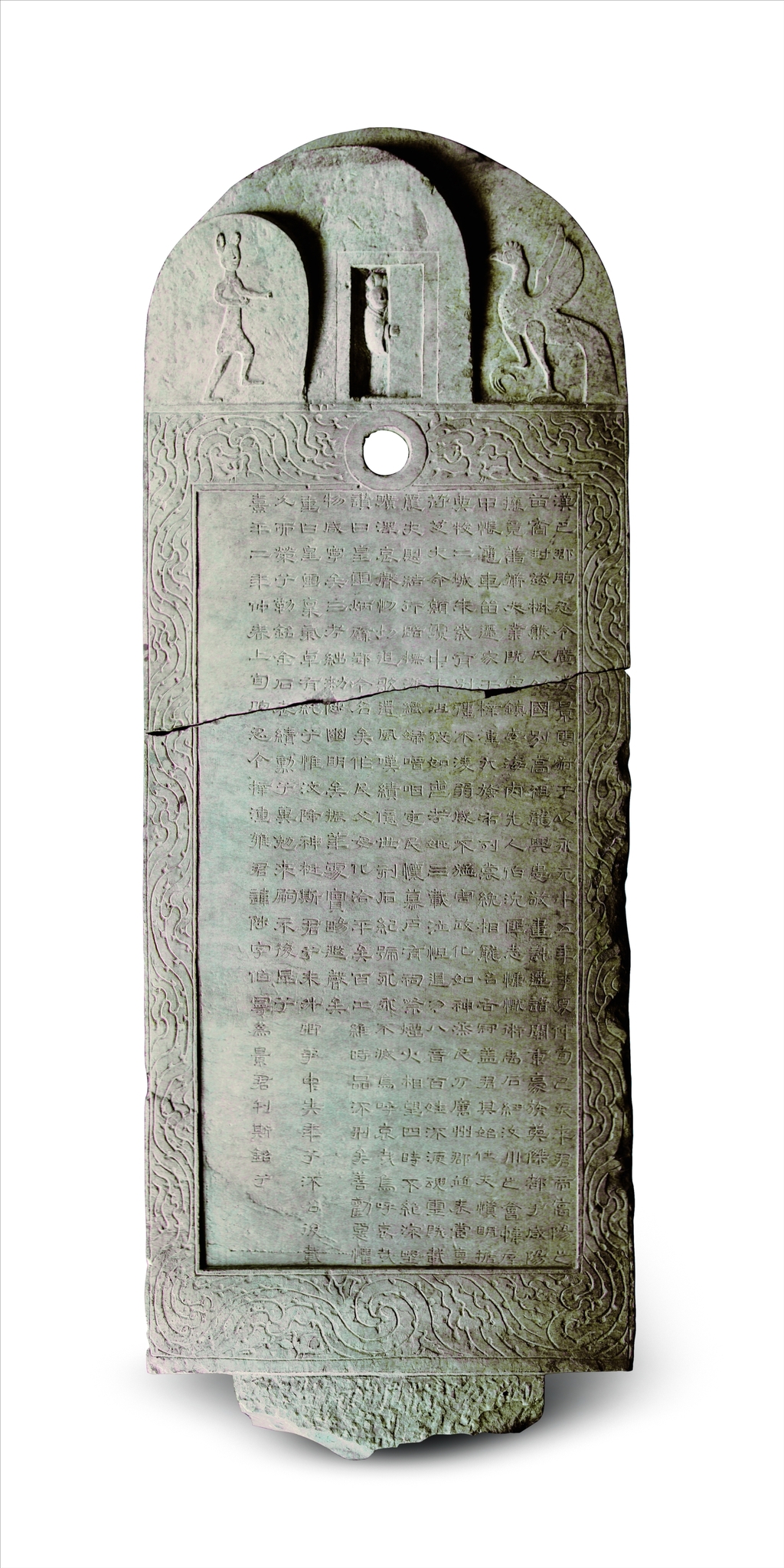

景云石碑

為漢代歷史研究提供重要參考資料

東漢巴郡朐忍令景云石碑現(xiàn)于重慶中國三峽博物館一樓《壯麗三峽》展廳,。

碑成于東漢熹平二年(173年),,高239厘米,寬93厘米,,厚21厘米,,陰刻隸書,共十三行,,記述了景云的祖先由楚國遷入漢中,、廣漢等地以及景云為官深得人民愛戴等事跡。

景云是誰,?為何為其立碑,?張倫敦解釋,從碑文中可知,,景云字叔于,,原是廣漢郡梓潼縣人,曾任朐忍縣(今重慶市云陽縣東)縣令,,賦性聰穎,,政化如神,深受百姓愛戴和敬仰,,后因染病去世,,吏民為之悲痛惋惜。在他卒后七十年,,其后任縣令同鄉(xiāng)雍陟為之立此碑,,述其家世,歌頌其品行功績,。

景云碑書風(fēng)秀勁穩(wěn)健,,節(jié)奏分明,情質(zhì)交融,,作為迄今為止三峽地區(qū)唯一出土的漢碑,,極富文物價值,其“雕飾,、書法,,即足以頡頏中原,堪稱漢代西南第一碑”,,其字體風(fēng)格也深刻影響魏晉書法,。

“由于三峽地區(qū)特殊的地理環(huán)境,它雖深埋地下千年,卻字跡清晰,,神氣獨(dú)具,,漢風(fēng)撲面?!睆垈惗胤Q,,它的出土不僅為書法史增添了濃墨重彩的一筆,也為漢代歷史研究提供了重要資料,。

2005年10月,,《景云碑》被評為重慶中國三峽博物館的“十大鎮(zhèn)館之寶”之一。

“貞石千秋——巴蜀碑銘展”

講述石頭上的巴蜀故事

目前,,重慶中國三峽博物館2025開年大展“貞石千秋——巴蜀碑銘展”正在展出中,。展出文物展品230余件/套,集結(jié)參展各單位所藏傳世碑銘及拓片精品,,并加入第四次全國文物普查新發(fā)現(xiàn)的重要石刻,。

參展碑銘鐫刻時間上迄東漢、下至民國,,內(nèi)容涵蓋巴蜀地區(qū)的政治,、文化、地理,、風(fēng)俗,、民生等,全方位,、多角度地呈現(xiàn)川渝兩地兩千年來的歷史風(fēng)貌,,為觀眾們講述石頭上的巴蜀故事。

其中,,中國國家一級文物,,1997年出土于重慶彭水漢葭鎮(zhèn)的大唐長孫無忌墓志為出土后的首次公開展出,也是本次展覽最重磅文物之一,。

此次展覽將持續(xù)至5月30日,,免費(fèi)對市民開放,。

責(zé)任編輯:邵煜晟

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議