“今有奇巧人曰潘啟慧,,能以徑寸之材,為宮室,、器皿,、人物,以至山水萬物,,罔不因勢象形,,各具情態(tài)?!迸藛⒒鄣奈⒌窦妓嚵钊朔Q奇——630字的《琵琶行》被他刻在發(fā)絲上,,《清明上河圖》則被他仿刻在長5.29厘米、寬0.24厘米的象牙上,這些作品,,都需借助顯微鏡才可看清,。

“今有奇巧人曰潘啟慧,,能以徑寸之材,為宮室,、器皿,、人物,以至山水萬物,,罔不因勢象形,,各具情態(tài)?!迸藛⒒鄣奈⒌窦妓嚵钊朔Q奇——630字的《琵琶行》被他刻在發(fā)絲上,,《清明上河圖》則被他仿刻在長5.29厘米、寬0.24厘米的象牙上,這些作品,,都需借助顯微鏡才可看清,。 在重慶璧山秀湖水街的國際非遺小鎮(zhèn),靜置著一方天地,,是75歲潘啟慧的微刻工作室,。磚瓦砌成院落,屋檐給這四方對稱的空間留了白,。推門而入,,便來到潘老的微雕空間。

在重慶璧山秀湖水街的國際非遺小鎮(zhèn),靜置著一方天地,,是75歲潘啟慧的微刻工作室,。磚瓦砌成院落,屋檐給這四方對稱的空間留了白,。推門而入,,便來到潘老的微雕空間。 頑石,、潤玉,、墨寶、珠串,、沉木幻化成各種形態(tài),,你一時眼花繚亂。若你俯身細看,,讓瞳孔聚焦,,一個微觀的世界才真正顯現(xiàn)。咫尺之距,,毫厘之間,,唐詩宋詞,山川花鳥,,竟可以彼次容納,,栩栩如生。

頑石,、潤玉,、墨寶、珠串,、沉木幻化成各種形態(tài),,你一時眼花繚亂。若你俯身細看,,讓瞳孔聚焦,,一個微觀的世界才真正顯現(xiàn)。咫尺之距,,毫厘之間,,唐詩宋詞,山川花鳥,,竟可以彼次容納,,栩栩如生。 這是潘老四十年習(xí)得的微雕絕活,。一顆心,一雙手,,潘啟慧讓肉眼望不見的微小,,也自成一方世界。熱愛作為人生的底色,,歲月讓身動沉淀為心動,。1982年在單位組織的一場展覽上,他被“璧山微刻”所深深吸引,,就此,,便用一生鉆研。

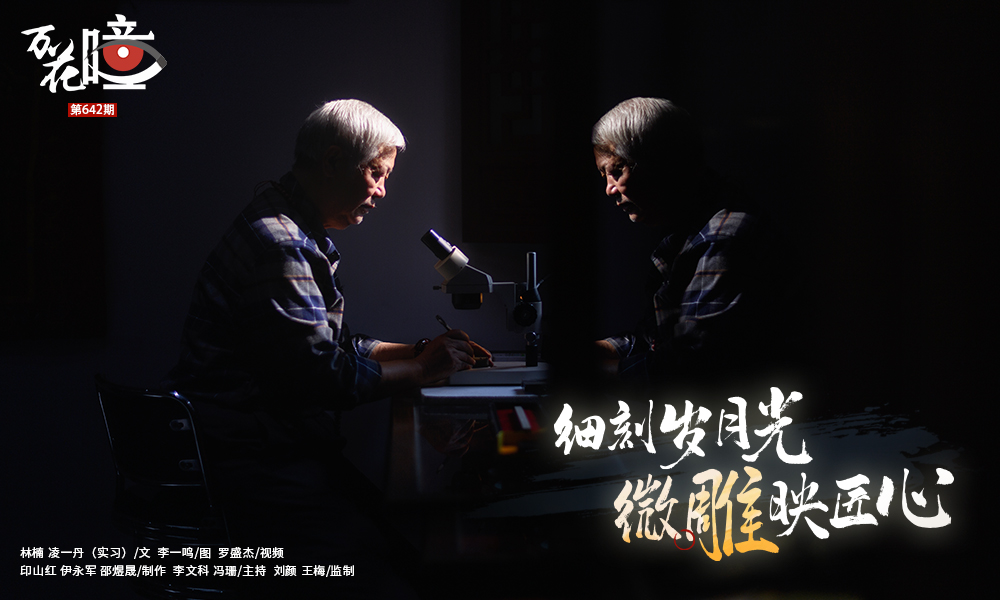

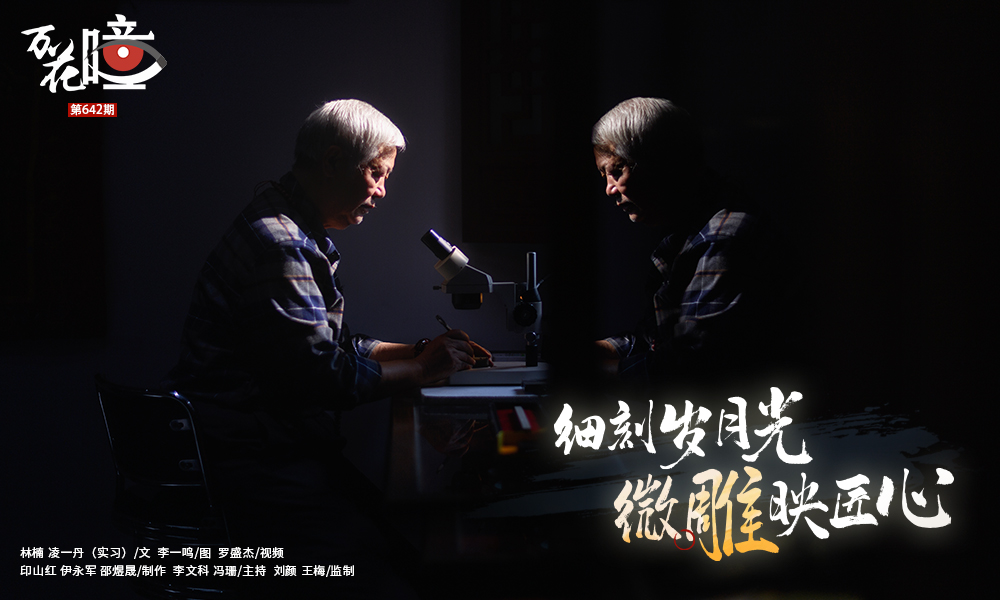

這是潘老四十年習(xí)得的微雕絕活,。一顆心,一雙手,,潘啟慧讓肉眼望不見的微小,,也自成一方世界。熱愛作為人生的底色,,歲月讓身動沉淀為心動,。1982年在單位組織的一場展覽上,他被“璧山微刻”所深深吸引,,就此,,便用一生鉆研。 靈魂找到棲息地,,萬物都可退卻至身后,。四十載的光陰,在潘啟慧的身上延展,從伏案凝視材料的屏息間,,從指尖捏住刻刀的顫動間,,放緩成慢鏡頭。

靈魂找到棲息地,,萬物都可退卻至身后,。四十載的光陰,在潘啟慧的身上延展,從伏案凝視材料的屏息間,,從指尖捏住刻刀的顫動間,,放緩成慢鏡頭。 “微雕沒有捷徑,,只有多練,。”40年來,,從每平方厘米刻200字到2萬字,,從頭發(fā)絲到金線,從基礎(chǔ)作畫到暈染上色——每一步都是潘啟慧的自我修煉,,和他觸碰到的,,與微觀世界對話的可能性。

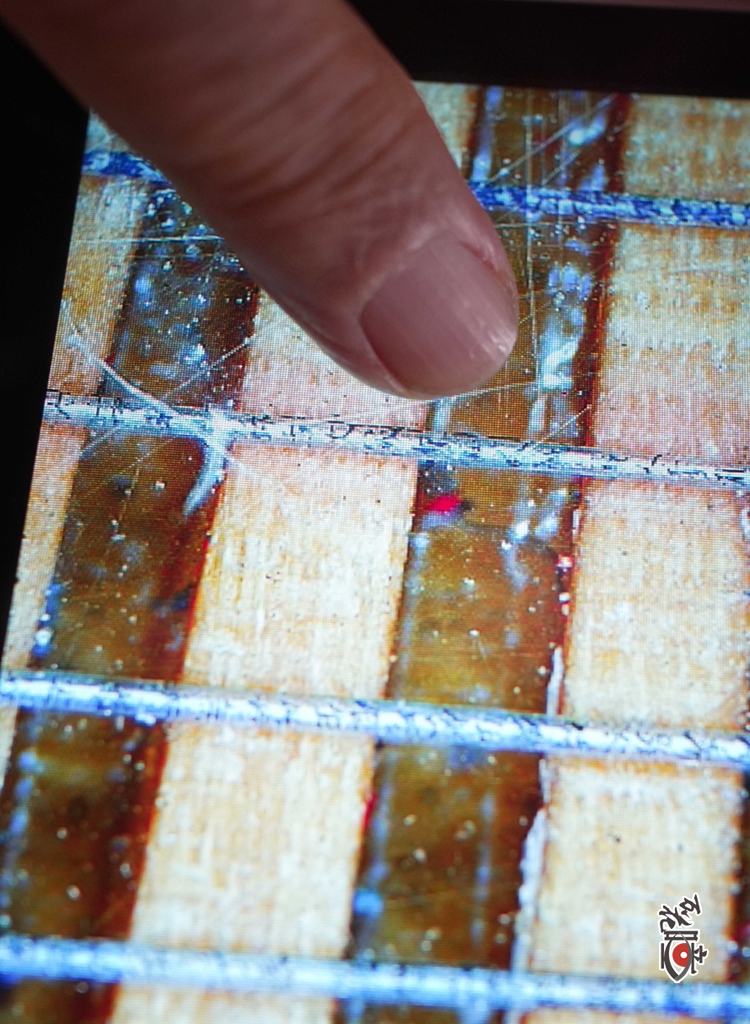

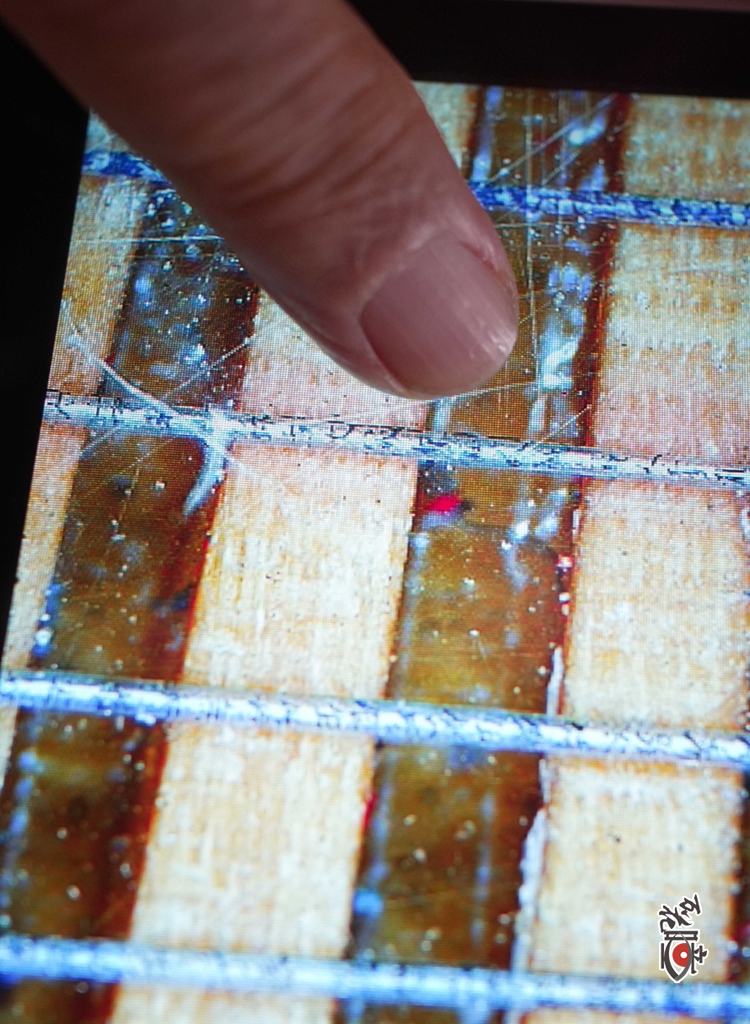

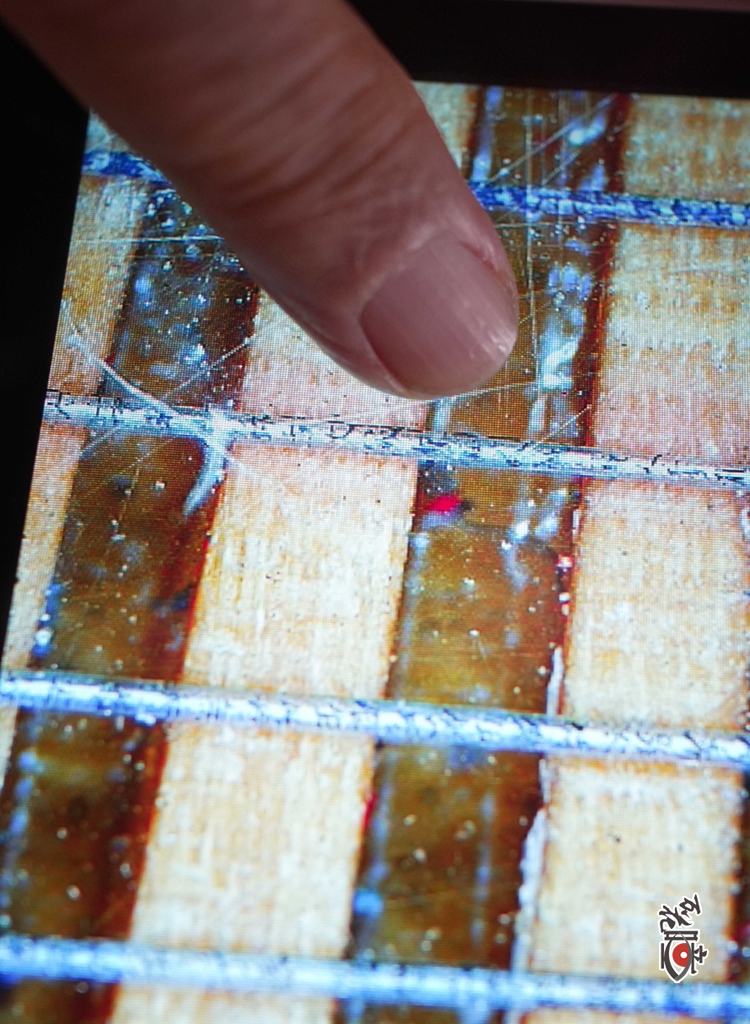

“微雕沒有捷徑,,只有多練,。”40年來,,從每平方厘米刻200字到2萬字,,從頭發(fā)絲到金線,從基礎(chǔ)作畫到暈染上色——每一步都是潘啟慧的自我修煉,,和他觸碰到的,,與微觀世界對話的可能性。 談起自己最引以為傲的作品,,潘老提到了耗時他20年在象牙上仿刻出的《清明上河圖》全圖(右),。這份作品不僅獲得上海大世界吉尼斯之最,還被中國國家博物館永久收藏,。

談起自己最引以為傲的作品,,潘老提到了耗時他20年在象牙上仿刻出的《清明上河圖》全圖(右),。這份作品不僅獲得上海大世界吉尼斯之最,還被中國國家博物館永久收藏,。 好的作品,,應(yīng)以文化為脊梁,傳承中華優(yōu)秀的智慧結(jié)晶,。所以潘老的作品里,,既有山川奔流,草木擺動,,也聽得見歷史故事的回聲,,看得到著名人物的身影。這些作品讓他先后榮獲大國非遺工匠,、中國工藝美術(shù)大師,、中國工藝美術(shù)典型人物等殊榮。他被載入《中國民間名人錄》和《世界名人錄》,。

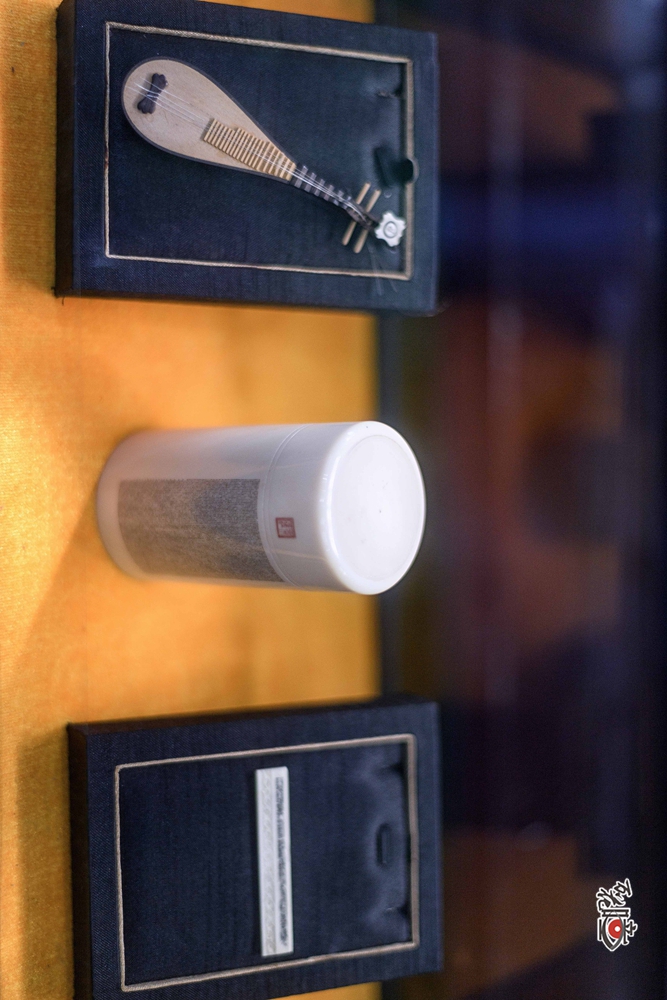

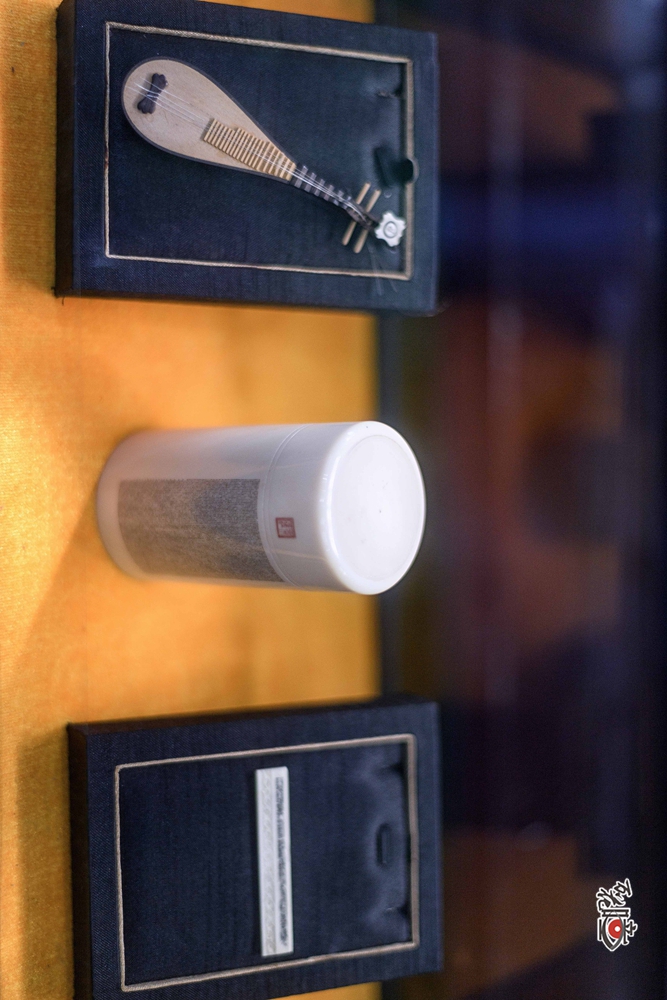

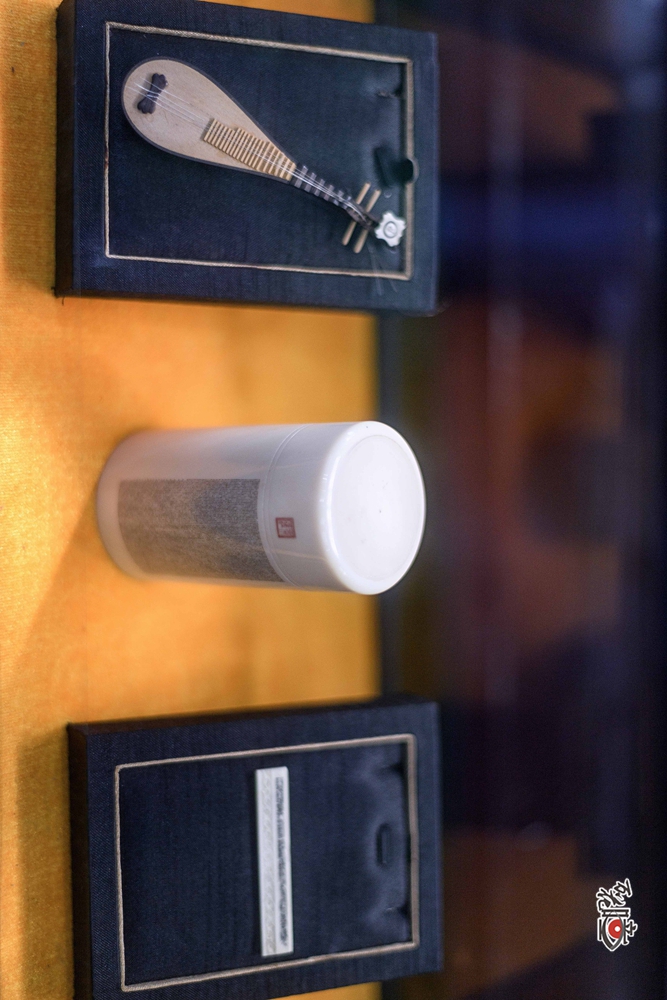

好的作品,,應(yīng)以文化為脊梁,傳承中華優(yōu)秀的智慧結(jié)晶,。所以潘老的作品里,,既有山川奔流,草木擺動,,也聽得見歷史故事的回聲,,看得到著名人物的身影。這些作品讓他先后榮獲大國非遺工匠,、中國工藝美術(shù)大師,、中國工藝美術(shù)典型人物等殊榮。他被載入《中國民間名人錄》和《世界名人錄》,。 在無數(shù)件微雕作品中,,《琵琶行》依然最得潘啟慧珍愛。他將白居易《琵琶行》全詩的630字,,刻在白發(fā)之上,,再將白發(fā)作弦,制成微型琵琶,。那白發(fā)上的字,,要在顯微鏡下才能看清。

在無數(shù)件微雕作品中,,《琵琶行》依然最得潘啟慧珍愛。他將白居易《琵琶行》全詩的630字,,刻在白發(fā)之上,,再將白發(fā)作弦,制成微型琵琶,。那白發(fā)上的字,,要在顯微鏡下才能看清。 原本打算60歲就退休,,“可我今年都75了,,手也不抖,,還可以雕?!边@些年來,,潘老將更多的心血花在傳“傳幫帶”上。多年來,,他已收了來自全國各地17名正式的弟子,。談到自己的徒弟們,潘老笑道:“各有所長,,但需要精進,!”

原本打算60歲就退休,,“可我今年都75了,,手也不抖,,還可以雕?!边@些年來,,潘老將更多的心血花在傳“傳幫帶”上。多年來,,他已收了來自全國各地17名正式的弟子,。談到自己的徒弟們,潘老笑道:“各有所長,,但需要精進,!” 精雕朽木,細泡粗茶,,重錘響鼓,,淡定人生。潘老說,,微雕的奧義就是——淺淺一瞥,,毫不起眼;細細觀賞,,便能發(fā)現(xiàn)毫厘之間的大千世界,。

精雕朽木,細泡粗茶,,重錘響鼓,,淡定人生。潘老說,,微雕的奧義就是——淺淺一瞥,,毫不起眼;細細觀賞,,便能發(fā)現(xiàn)毫厘之間的大千世界,。華龍網(wǎng)記者|

林楠 凌一丹(實習(xí))/文|

李一鳴/圖|

羅盛杰/視頻|

印山紅 伊永軍 邵煜晟 /制作|

李文科 馮珊/主持|

劉顏 王梅/監(jiān)制|