文化中國行|美術(shù)里的長江:三江源頭 畫韻悠長

2024-09-13 10:03:22 來源: 華龍網(wǎng)-重慶日報(bào)

青海,地處祖國西陲,,雄踞世界屋脊,,三江之水從這里發(fā)源,千百年的文明在這里沉淀,。

一部長江文化史,,半部中華文明史。青海省作為長江流域源頭,,其特有的地理環(huán)境與民族構(gòu)成造就了獨(dú)特的源頭文化,。

《邁向美好生活》《雪岳造境》《藏鄉(xiāng)初醒》《西海謠》《金銀灘何止青》……今年5月,“慶祝中華人民共和國成立75周年——青海省第十五屆美術(shù)作品展覽”在青海美術(shù)館舉行,。

在這個五年一屆的省級大展上,,各類畫種交相輝映,歷史與現(xiàn)實(shí)交融,,自然與人文并存,,生動的藝術(shù)語言展現(xiàn)著當(dāng)代青海的地域特色和民族文化。

美術(shù)館內(nèi),,大廳被一道形似“峽谷”的設(shè)計(jì)切成兩塊,,陽光從“峽谷”頂端的彩色玻璃照到建筑內(nèi)部,地面上色彩變幻,,宛如青海美術(shù)異彩紛呈的發(fā)展歷程,。

歲月無聲

從巖石上的摹刻到現(xiàn)代美術(shù)的開啟

十幾幅雕刻有動物圖像的巖畫零星分布在約1000平方米的山體上,其中較少部分自然裸露,,大部分則被山體上的植被所遮蓋……

近日,,青海省海南藏族自治州貴南縣文物普查隊(duì)在第四次全國文物普查野外調(diào)查時,新發(fā)現(xiàn)一處內(nèi)容豐富,、畫面生動的巖畫群,。

該巖畫群位于貴南縣森多鎮(zhèn)本龍村上本龍溝一處石壁之上,考察得知,,距今已有3000多年,。

民族風(fēng)情濃郁的青海,其藝術(shù)遺存豐厚,,遠(yuǎn)在上古時代就是各游牧民族活動的舞臺,。

巖畫是古代描繪或摹刻在崖壁石塊上的圖畫,被稱為古代先民記錄在石頭上的史書,、古代游牧民族的記事畫,。

在青海海北藏族自治州的舍布齊溝,、哈龍溝,玉樹藏族自治州的勒巴溝等地,,都有大量巖畫存在,。

青海人民出版社出版的《青海藝術(shù)史》記錄,這些巖畫內(nèi)容主要反映游牧民族的生活和狩獵場景,,風(fēng)格粗獷豪放,,畫面多是牛、羊,、馬,、鹿、駱駝,、野豬等動物形象,,造型生動,栩栩如生,。

一幅幅閃耀著先民智慧的巖畫忠實(shí)再現(xiàn)了當(dāng)時人們的生產(chǎn)生活情景和社會風(fēng)貌,,成為留在巖石上的“史書”。

光陰的河流靜靜流淌,,青海民間藝術(shù)悄然生長,,并散發(fā)著強(qiáng)烈的地域特色魅力。經(jīng)歷了漫長的歲月,,時間來到20世紀(jì)二三十年代,。

彼時,許多留學(xué)海外的學(xué)子紛紛回國從事新藝術(shù)教育,,傳播西洋美術(shù),。中國美術(shù)的新氣象似一股清新的風(fēng)吹拂著遙遠(yuǎn)的西部。

青海昆岡掇英畫廊創(chuàng)始人韓光輝向記者介紹,,20世紀(jì)40年代,,青海最早一批現(xiàn)代型美術(shù)人才誕生了,青海畫壇涌現(xiàn)出以方之南,、郭世清,、周宜尊、李萬霖,、張之綱等為代表的追求新美術(shù)思潮的青年畫家,。

這批畫家勇敢地尋求突破,走出故鄉(xiāng)學(xué)習(xí),,得到了徐悲鴻,、齊白石、張大千等名家指點(diǎn),。

其中,,1915年出生于青海樂都的郭世清先后師從張書旂,、徐悲鴻、吳作人等名家,。1943年,,在重慶求學(xué)的他曾與徐悲鴻合作《貓蝶圖》。畫作中,,徐悲鴻寥寥幾筆,把貓的骨骼,、肌肉,、動態(tài)描繪精準(zhǔn),富有情趣,。郭世清工筆畫補(bǔ)景的彩蝶和茶花,,也很精妙。

青海西寧人方之南在外求學(xué)期間,,亦深得齊白石的贊賞,。齊白石很欣賞他畫的一幅雞,并欣然為之補(bǔ)竹,,合作而成《竹雞圖》,。

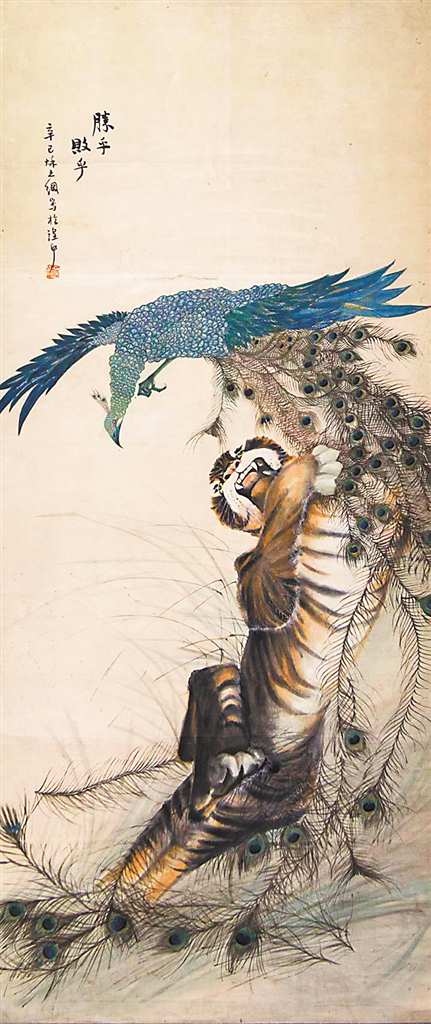

自幼生活在青海西寧的張之綱于1936年考入杭州藝專,受教于潘天壽,、林風(fēng)眠等藝術(shù)大師,。他在1941年創(chuàng)作的《勝乎敗乎》參加了彼時的第三屆全國美展,畫作中,,寫意的老虎與工筆的飛禽孔雀,,在激烈的打斗中兩敗俱傷,以此表達(dá)對戰(zhàn)爭的不滿和憤懣,。

這一時期,,青海的藝術(shù)家們上下求索、學(xué)習(xí)積累,,為此后青海美術(shù)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ),,方之南、郭世清成為青?,F(xiàn)代美術(shù)的開拓者和奠基人,。

高歌猛進(jìn)

成就中國繪畫史上的西部佳話

20世紀(jì)60年代,青?,F(xiàn)代美術(shù)迎來了高歌猛進(jìn)的時期,。

傳統(tǒng)中國畫在解決如何藝術(shù)地表現(xiàn)現(xiàn)實(shí)生活方面跨出了一大步,油畫在探索民族化表現(xiàn)技法上作出了有益嘗試,,雕塑版畫及連環(huán)畫等有了長足進(jìn)步,。

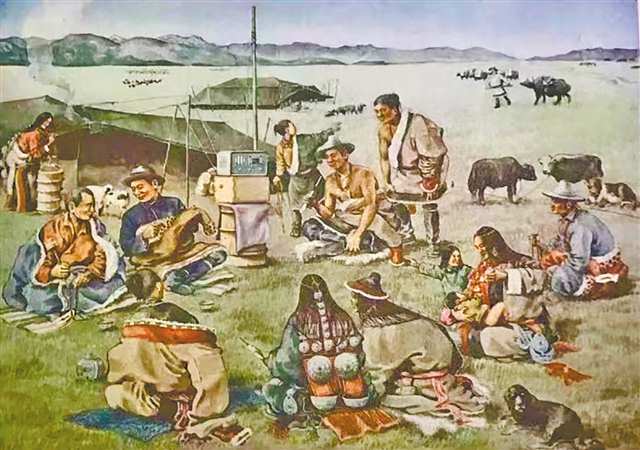

根據(jù)《青海藝術(shù)史》,,這一時期,方之南的國畫《收聽北京廣播》《昆侖山下》,,郭世清的國畫《塞上行》《豐收季節(jié)》,、油畫《控訴》,崔振國的國畫《翻身姐妹》,,馬西光的國畫《新姐妹》《春耕》,,朱乃正的油畫《金色的季節(jié)》《春華秋實(shí)》,林一鶴的油畫《臨行》,,黃紹京的油畫《青海草原》,,以及梁守義的套色木刻《欣欣向榮的草原》等一大批優(yōu)秀作品脫穎而出。

其中,,朱乃正的《金色的季節(jié)》中,,如雕塑一樣矗立于畫面中間的兩個藏族婦女正隨風(fēng)揚(yáng)青稞,軀體健碩而洋溢著生命的活力,,令人難忘,。這是朱乃正在現(xiàn)代油畫史上的成名作,也是新中國成立以來典型的“油畫民族化”的精品,。

值得一提的是,,1960年7月,,郭世清、方之南,、朱乃正三位青?,F(xiàn)代美術(shù)的開拓者赴京,為人民大會堂青海廳創(chuàng)作陳列作品,。

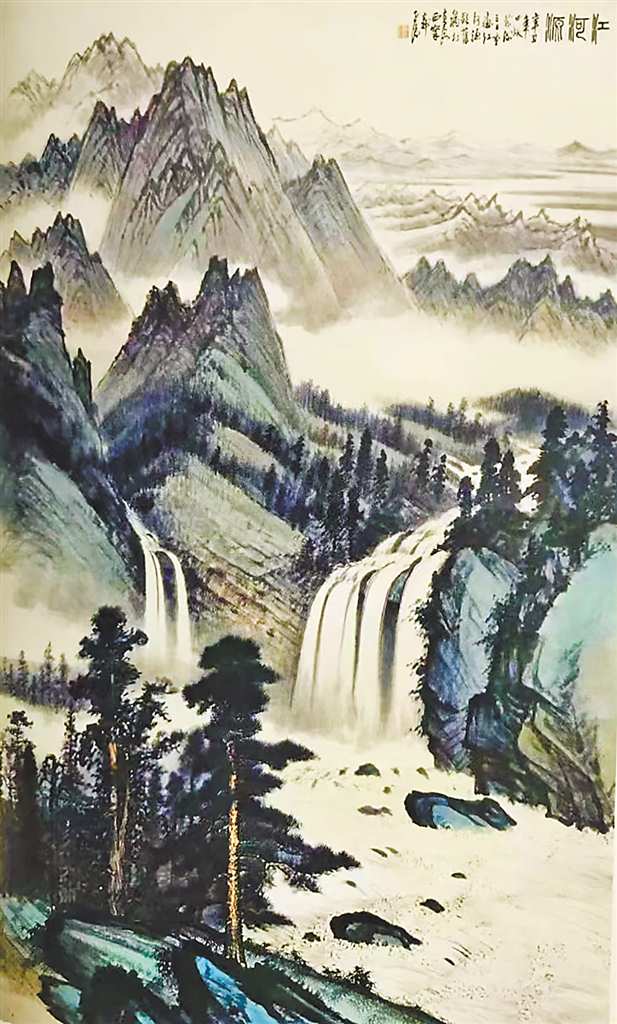

三位藝術(shù)家每天翻閱資料,,挑燈研究,設(shè)計(jì)草圖,。數(shù)月后,,青海廳主廳的幾面墻壁懸掛上了反映青海風(fēng)光的巨幅生態(tài)畫作:郭世清的青綠山水水墨畫《江河源》,朱乃正的水粉畫《柴達(dá)木》,,方之南的山水國畫《巍巍祁連》,。

三位藝術(shù)家如同三江源雪山草原的三條泉溪,奮力奔流,,激情洋溢,,成就了中國繪畫史上的西部佳話。

《江河源》中,藝術(shù)家以酣暢淋漓的筆墨,、雄強(qiáng)遒勁的筆力,,將青海高原江河源頭的神韻傾注于畫中,將觀者帶進(jìn)奇妙,、壯美,、雄渾博大的三江源頭,領(lǐng)略祖國山河的雄偉,。

藝術(shù)家們不吝筆墨,,深情贊頌著這塊粗獷、豪放又充滿雄風(fēng)的土地,,贊美在這片土地上生活的人們,。

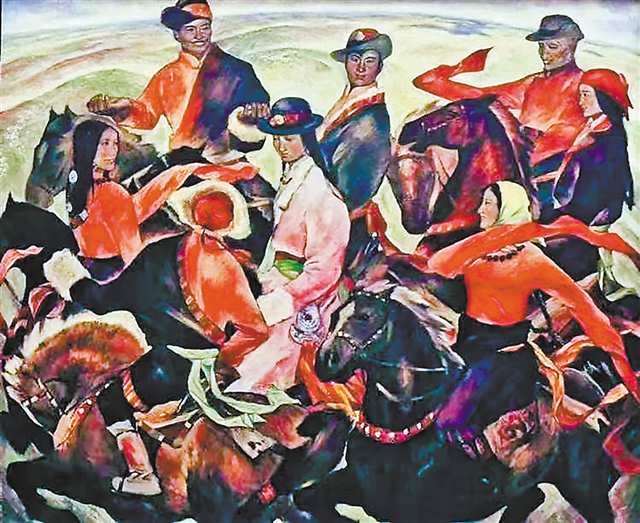

進(jìn)入20世紀(jì)80年代,青海美術(shù)進(jìn)一步拓寬視野,,藝術(shù)個性進(jìn)一步張揚(yáng)。1982年,,藝術(shù)家鄂圭俊的油畫作品《迎新娘》獲“全國少數(shù)民族作品展”一等獎,。鄂圭俊曾在大草原上遇見一群娶親的牧民騎在馬上唱著拉伊,簇?fù)碇晃恍履镉娑鴣?。后來,,他用兩個月的時間,完成這幅傾注了他對牧區(qū)生活感情的處女作,。他的另一件代表作《春的腳步》獲第六屆全國美展銅獎,,作品以青海土族“六月六”花兒會為創(chuàng)作題材,表現(xiàn)了土族青年載歌載舞的歡樂場面,。

大美青海,,成為藝術(shù)家們源源不斷的創(chuàng)作源泉,讓青海藝術(shù)家們?yōu)橹畠A心,。

西行漫記

眾多名家不遠(yuǎn)千里匯集青海創(chuàng)作寫生

白云翻滾,,牛羊成群,青海有西北的雄渾粗獷,。

油菜花的金黃,、祁連山的蒼翠,青海是大自然打翻的調(diào)色盤,。

獨(dú)特的景觀,,異彩紛呈的人文風(fēng)情,青海令無數(shù)文人畫家神往,。

從20世紀(jì)40年代開始,,我國許多繪畫名家不遠(yuǎn)千里“西進(jìn)”,到青海采風(fēng)、寫生,、創(chuàng)作,。

1941年,張大千取道蘭州來到青海,,專程去塔爾寺參觀學(xué)習(xí)臨摹壁畫,。在此期間,他畫了不少山水,、花鳥和人物畫,,《仕女圖》便是其中之一。畫中仕女風(fēng)姿多彩,,雍容華貴,。這幅作品,成為青海美術(shù)史籍中珍貴的遺產(chǎn),。

吳作人在青海創(chuàng)作的寫意畫《牦奔》,,選材被譽(yù)為“高原之舟”的牦牛,畫面氣韻雄渾,,造型雄秀,,含蓄中見雄放,俊逸中顯風(fēng)骨,。

黃胄曾在20世紀(jì)50年代多次深入青藏高原,,其國畫作品《柴達(dá)木的風(fēng)雪》以精準(zhǔn)的繪畫語言,把拓荒者的形象藝術(shù)地塑造出來,。作品對場景細(xì)節(jié)刻畫精細(xì),,情景交融,曾獲世界青年聯(lián)歡節(jié)優(yōu)秀美術(shù)作品獎,。

關(guān)山月于1978年秋天,,從嶺南來到青藏高原。當(dāng)他站在龍羊峽大壩工地,,施工機(jī)器的轟鳴聲以及建設(shè)者的雄姿令他激動不已,,遂創(chuàng)作了畫作《龍羊峽》。畫面上煙峽霧石,、激流飛瀑,,是當(dāng)時龍羊峽電站建設(shè)初期的真實(shí)寫照。

時至今日,,藝術(shù)家們?nèi)员磺嗪5莫?dú)特魅力所吸引,,源源不斷地奔赴這片神秘而美麗的熱土。

西南大學(xué)美術(shù)學(xué)院教授,、著名藝術(shù)家陳航便是其中的代表之一,。從1991年開始,30多年間,陳航持續(xù)前往青藏高原,,從雪域高原到大漠戈壁,從川西高地到青甘草原,,從天山南北到三危山下,,無不留下了他的足跡,西部的天地成為他凝視的對象和表現(xiàn)的內(nèi)容,,留下了大量西行漫記的佳作,,成就了壯闊的藝術(shù)人生。

中國藝術(shù)研究院研究員,、中央文史研究館館員,、著名書畫家程大利認(rèn)為,中國西部獨(dú)特的生態(tài)環(huán)境所展示出的個性和意義,,能夠觸動藝術(shù)家最敏感的神經(jīng),能啟迪藝術(shù)家對生命的感悟和對宇宙的叩問,,從而迸發(fā)出巨大的創(chuàng)作激情,。

越來越多的藝術(shù)家用筆墨、用造型,、用油彩為之吟唱,為之抒懷,。三江源頭,,大美青海,正更加生動,、明媚,,藝術(shù)化地呈現(xiàn)在世人面前。

新重慶-重慶日報(bào)記者 蘭世秋

責(zé)任編輯:譚周

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議

發(fā)言請遵守新聞跟帖服務(wù)協(xié)議